编者按:

每一簇跳动的火焰,都曾是一粒等待点燃的星火;每一棵参天的大树,都始于一颗深埋的种子。

今天,海南医科大学“薪火”专栏正式开启。在这里,我们将聚焦校园里的青年学子,记录他们在勤奋求学、服务奉献中展现的青春风采。“薪火”,是温暖的传递,也是努力的回响。我们相信,一棵树能摇动另一棵树,一朵云能推动另一朵云,一个灵魂能唤醒另一个灵魂。希望这束“薪火”终成燎原之势,照亮海医学子的前行之路;希望这些“身边”的成长,激励每一个“你”闪闪发光。

9月25日下午,作为海南医科大学第一批获得研究生推荐免试资格的刘勇杰,怀着激动的心情小心翼翼地点击了屏幕上提示接受中南大学湘雅医学院待录取通知的“确认”按钮,并第一时间在自己的朋友圈里发布了自己的“报喜”信息。那一刻,他心中涌动的是四个字:得偿所愿。

这份“得偿所愿”,不是偶然,而是用他大学四年持续“试错”、静默扎根换来的踏实果实。

我的大学,是不断“试错”的过程

“我觉得是一个不断‘试错’的过程。”刘勇杰这样总结自己的大学四年。他口中的“试错”不是盲目尝试,是在无限的可能中,通过探索找准方向。

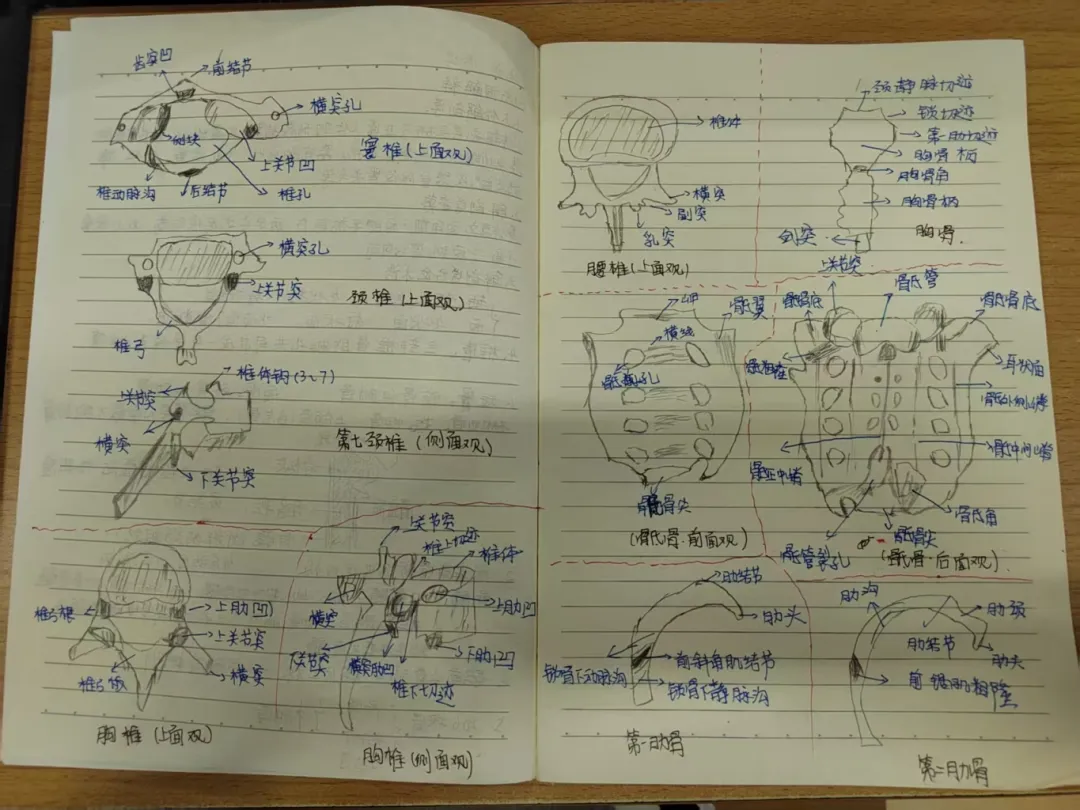

他坦率地表示,刚入学时对于临床医学的理解和认知,还停留在“需要大量积累”的层面。于是,他决定先把脚下的路走踏实,认真梳理专业知识、整理课程笔记,“啃”下一本本教材。后来学校实行“早临床、多临床、反复临床”的教学改革,大一的他就迎来了第一次临床见习,跟着带教老师走进病房,看着老师用专业知识为患者缓解痛苦,才突然明白:“课本上的文字不是死知识,是要落到病床前、用到实践里的本领。”也就是这份认知,让他生出了“试一试”的勇气。

最初的尝试是参加学校组织的知识竞赛,虽然结果“垫底”,但在他看来“‘试错’就是不断尝试,并允许结果不那么完美。每一次尝试都不算白走,哪怕走了弯路,也让我更清楚自己想要什么。”从那之后,他的身影频繁出现在图书馆、自习室、实验室、竞赛现场等。他主动联系班主任,从“怎么查文献、怎么找选题”开始问起,笔记本上记满了密密麻麻的疑问与解答;第一次写项目书时,逻辑混乱、格式出错,被学长退回三次,他就逐字逐句修改,熬了三个深夜才拿出合格的版本;组队参加“互联网+”“挑战杯”比赛,他既是搜集资料的“研究员”,也是熬夜打磨PPT的“技术员”,哪怕团队意见不合争论到凌晨,第二天依然带着黑眼圈继续推进。

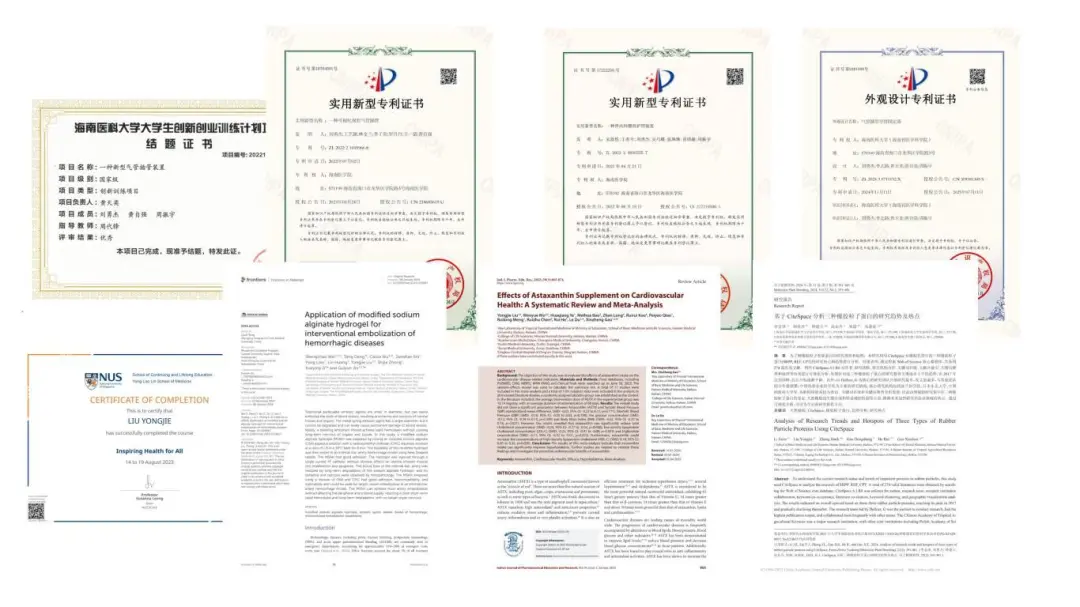

他在一次次“试一试”中,走过了海医的24小时——见过凌晨三点实验室的灯光,摸过清晨六点自习室的门把手,也感受过深夜病房实习值班时的责任与重量。刘勇杰也从看不懂英文文献到以第一作者身份发表SCI论文,从竞赛中的青涩局促,到屡获佳绩后的从容自信,更从对临床的一知半解,到明确“深耕临床”的方向。“我很清楚将来是想要深耕临床的,而考研深造是提升专业能力、进入更高平台的必经之路。”

破釜沉舟,迎难而上

全力准备考研的日子里,真题册被翻得卷了边,错题本上写满了密密麻麻的注解,第一附属医院技能中心也成了他备考的“战场”。就在他埋头朝着目标院校稳步迈进时,一个消息令他又惊又喜——海南医科大学今年正式获批推免资格。“很惊喜,不敢相信,没有想到学校这么快能拿到推免的机会!”惊喜过后,犹豫与纠结也接踵而至。“既要纠结自己有没有机会?能不能成功?也在犹豫如果选择推免却失败,又耽误了考研复习进度。”

思虑再三,他决定把握这次机会。“如果保研失利或者没有达到预期,就继续准备考研,我也已经做好了‘二战’的心理准备。”最终,凭借优异的专业成绩、丰富的竞赛经历以及科研知识积累,刘勇杰以综合第一名的成绩获得临床医学类专业推免资格。

作为学校首届推免生,他没有可参照的经验,更没有充足的准备时间。他说自己“像‘摸着石头过河’”,从零开始,在“有限”的时间里扎实摸索:搜集接收推免生院校信息、明确目标学校、递交材料申请复试、进行面试模拟。所投递出的复试申请也陆续得到回应,四川大学、中南大学、南京医科大学等6所医学底蕴深厚的名校向他发送了正式面试的通知。

“今年的情况很特殊,多所学校宣布取消了夏令营,这次的复试成为了‘主战场’。”要参加哪所学校的面试?综合考虑职业规划,他决定先去中南大学试一试。也正是这次面试,让他对“竞争激烈”有了更切实的感受——身边是来自全国各地的竞争者,他们有的科研成果斐然,有的本科院校实力雄厚。刘勇杰深吸一口气,把紧张压在心底:“尽力就好,把这次经历也当成一次试错。”

感恩母校恩师,温暖始终相伴

回顾这段推免之路,刘勇杰满怀感激:“一半是自己的坚持,另一半则是学校、老师、家人与朋友对我的支撑和鼓励。”

面试时,考官的提问直击重点,从专业知识到科研思路,从临床案例分析到未来规划。他发现学校近年来的教育教学改革,已经给了他奔赴更高平台的底气。“面试时,考官问的很多问题,都是我在学校的课程和实践中接触过的。”得益于学校“器官系统整合问题导向”的培养模式,以及“早临床、多临床、反复临床”的培养理念,他早已建立起系统的临床思维;新加坡国立大学的交流经历,让他能从容谈论前沿医学理念;四年的“试错”积累,让他面对陌生问题也能冷静思考、条理作答。

刘勇杰与朋友

刘勇杰与王阿凡老师

而在那些倍感压力的关键时刻,“温暖”也从未缺席。初次接触科研,他对着实验设计无从下手,班主任高新征老师耐心引导,一点点带着他入门,陪着他操作验证。组队参加竞赛途中,团队伙伴陪着他改方案、练答辩,“我们互相打气,说就算拿不到奖,这段一起努力的日子也值得。”准备推免的过程中,学校的支持更是让他倍感安心。学校专门组织讲座,详解推免流程和注意事项,并一一解答他所提出的疑问。辅导员王阿凡老师,更是他的“心灵后盾”。“出发去长沙的前一天晚上,阿凡老师和我聊了很多。只是告诉我,‘不要有压力,把这次经历当作一次积累经验的机会,放心去闯。’”这些“温暖”让他能轻装上阵,有勇气迎接挑战。

如今,刘勇杰已准备好走向湘雅,迎接三年的规培与科研。他希望既锤炼专业技术,也深耕学术课题,“做一名有科研思维的医生,既能治病救人,也能通过科研为医学发展添砖加瓦”。

回望五年大学时光,从懵懂迷茫到笃定前行,在一次次“试错”成长,刘勇杰想告诉学弟学妹们:“别害怕犯错,别畏惧未知,人生本来就是一个不断尝试、不断成长的过程。对自己多一点信心,抓住每一个机会,哪怕暂时看不到结果,也要坚持走下去。”而这,也是他一直努力在做的事情。我们相信带着这份在“试错”中成长的勇气和坚定,他的未来有着更多的可能。