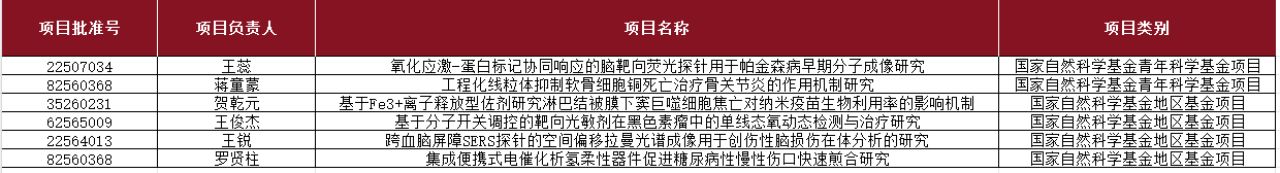

8月底,国家自然科学基金委员会公布了2025年度国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果。我校功能材料与分子影像技术创新团队在本年度共申报各类项目18项,成功获批6项,立项率达33.3%。

这支仅有15人的科研团队,如何在激烈的竞争中脱颖而出?团队负责人于法标教授笑着回答道:“因为我们是一群追‘光’者,热情永不熄灭!”

团队合照

“光”的力量:照亮医疗新未来

团队聚焦光学技术,探究荧光探针、有机光敏剂、分子影像技术等领域,借助“光”的力量,让医疗诊断与治疗变得清晰可见。

在荧光探针技术领域,团队针对肿瘤精准诊断的难题挑战,设计合成了多种高灵敏、高选择性的新型荧光探针——包括近红外探针、臭氧及硫烷硫荧光探针,以及SERS-荧光双模式探针。这些探针可实现对细胞内活性物种、肿瘤微环境的实时动态可视化监测,已成功应用于细胞衰老追踪、肿瘤细胞外囊泡成像、卵巢癌进展揭示以及活体小鼠模型中的肿瘤诊断,为恶性肿瘤的早期诊断和精准治疗提供了重要理论支撑和实践依据。

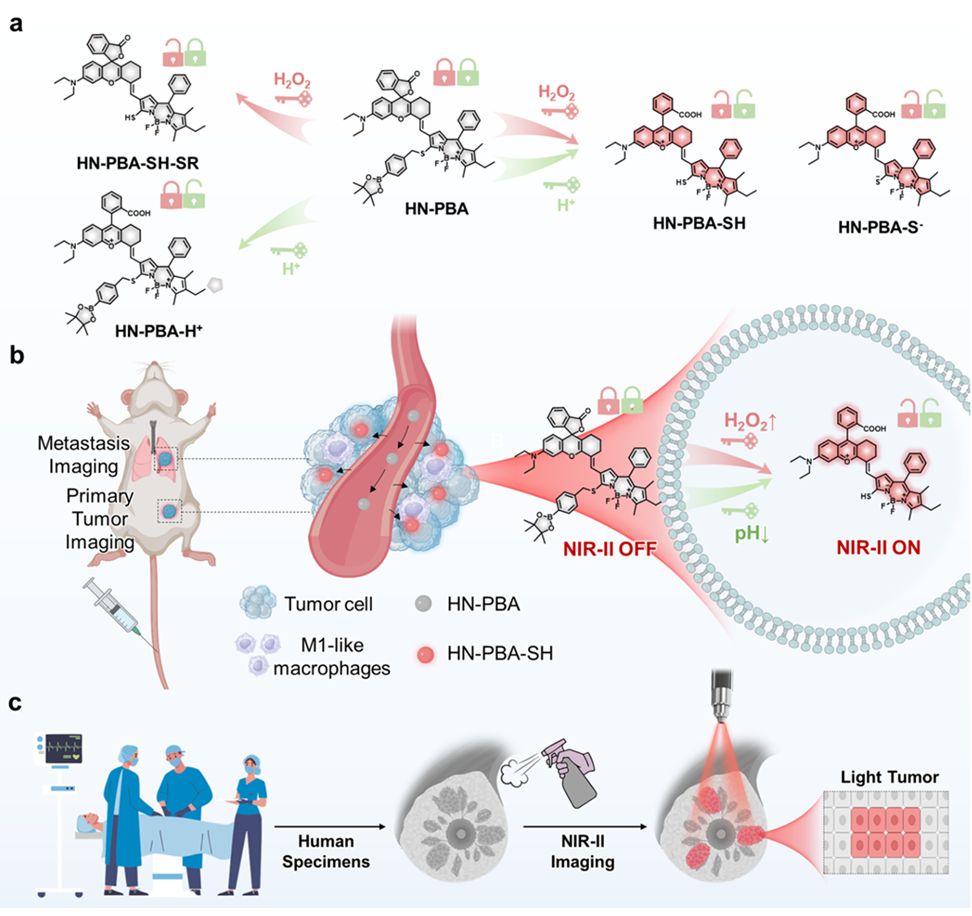

近期,团队青年教师窦昆在高水平期刊《Angewandte Chemie International Edition》(德国应用化学)上发表重要成果:一种可被肿瘤相关H2O2和微酸性环境协同激活的近红外二区影像探针HN-PBA,并用于高对比度肿瘤成像及荧光引导手术导航的研究。与传统的“始终开启”探针及单一H2O2激活探针相比,这种双重响应机制可减少假阳性信号干扰,有助于更准确地识别肿瘤并切除原发性和转移性肿瘤。更值得关注的是,这种探针可有效检测直径≤0.7mm的肺转移灶,并在临床乳腺癌标本中展示了精确区分病变及正常组织的能力。

荧光成像探针HN-PBA的设计及荧光引导手术导航示意图

在诊疗一体化材料开发上,团队在具有荧光成像能力的有机光敏剂的研发上也有科研突破。这类有机光敏剂兼具荧光成像与光疗功能,通过“诊断-治疗-验证”的闭环模式:在肿瘤切除手术时,能清晰标记肿瘤边界,为彻底切除提供可视化导航;在微创治疗过程中,可选择性靶向病变细胞,在保护正常组织的同时显著提升疗效,并有效降低治疗相关副作用,实现“诊断指导治疗,治疗验证诊断”的同步进行。

从实验到自主研发技术设备,团队研发制作了分子影像技术设备“活体荧光成像系统Fluoroscopic Navigator 360II”。该设备是一款集成了可见光、近红外一区及二区(NIR-II,1000-1700nm)荧光成像与数字X光成像功能的高端临床前研究设备,能实现荧光信号与解剖结构的精准共定位与组织重构,目前正在与企业合作推进产业化落地。

活体荧光成像系统Fluoroscopic Navigator 360II仪器照片

知识产权转化方面,团队已获授权发明专利20余项,成功转化2项,研发的肿瘤手术导航荧光试剂盒、细胞器示踪探针等产品已进入试制阶段,均展现出良好的实验和临床应用前景。

团队项目将前沿光学技术与临床医学需求紧密结合,为生命科学研究提供了强大工具,他们始终记得技术服务医疗,基础实现转化,才能更大地惠及民生。正如团队负责人于法标教授所说“我们发现光,利用光,是为了将科研成果推向临床,让患者看到希望之光”。

团队成长:交叉融合,薪火相传

这支队伍的快速成长,离不开三大核心支撑:党建引领凝聚力量、交叉融合激发创新、传帮带机制培育人才。

团队坚持红色引擎驱动科研创新,2023年获评海南省首批党建样板支部培育单位,2024年获批第四批全国党建样板支部培育单位,2025年入选海南省教育系统优质化党支部。他们坚持将党建工作与科研工作深度融合,定期组织“追寻红色足迹,赓续红色血脉”等主题教育活动,强化党员的革命传统教育与爱国主义教育,增强团队凝聚力和使命感。

目前,团队有15名科研成员,一半以上有海外学习背景,均为80后,最年轻成员仅30岁,平均年龄36岁,再加上众多博士生、硕士生及参与课题的本科生,组建成为一支既严谨又充满活力的科研队伍。自2018年起,团队共获得国家自然科学基金18项(含面上项目、青年基金、地区基金)、海南省重点研发计划等省级项目28项;在《Angewandte Chemie International Edition》(《德国应用化学》)《Advanced Functional Materials》(《先进功能材料》)等国际知名高水平期刊发表论文150余篇,其中影响因子大于10的论文21篇,总引用量超11000次,2人获评2024年度Elsevier(爱思唯尔)全球前2%顶尖科学家。

团队成员背景多元,涵盖临床医学、生物医学工程、医学技术等领域。为此,团队定期举办“交叉学科学术沙龙”和“临床-基础双视角研讨会”,促进交叉学科深度融合。“学术沙龙和研讨会不仅是内容的碰撞,更是思维方式的革新。”这次获得国家自然科学青年科学基金项目(C类)的青年教师蒋童蒙表示,“来校前,我是一名骨科医生,加入团队后专注于从事骨关节炎的研究。在团队学术活动中,我与团队成员加强合作交流,尤其是于法标教授对荧光成像技术的综合运用讲解,给了我很大的科研启发。”

人才培养上,团队还建立“导师-骨干-青年”传帮带机制:研究员定方向、青年教师挑重担、研究生敢探索,形成了从顶层设计到实践探索的完整科研育人闭环。“我在刘恒研究员的指导下共同研究血脑屏障成像的难题,于法标教授协助我选题、确定研究内容,刘恒研究员耐心解答我的实验疑问。我需要定期总结,遇到问题与教授们一起探讨解决。”研究生文正说:“这种模式既保证了科研的持续创新,也让我们获得内心的满足感和职业发展的信心。”

团队成员于法标老师指导同学们做实验

团队成员王锐老师指导同学们做实验

此外,他们还将科研成果反哺教学,将最新的研究进展和技术方法引入课堂教学,牵头开设了《转化医学与精准医学》新医工课程群,构建了医工交叉课程体系,既提升了教学质量,又培养了学生的创新能力和科研素养。

在科研之外,团队成员们更是生活中的好朋友——“同学们和老师们的关系都很近,一起参加党支部活动、一起跑步运动……成为了生命中重要的彼此。”

扎根海南:服务自贸港医疗需求

2018年4月,海南自由贸易港建设正式启航,同年5月,于法标教授来到海医,从搭建科研平台到招募团队成员,一步步扎实地开展团队建设,他以科技报国的赤子之心,开启了服务自贸港医疗民生建设的创新征程。

他所带领的团队立足海南特殊的地理环境,重点突破热带地区疾病与创伤救治两大关键领域:一是致力于快速筛查技术,创新性地开发出针对热带地区高发细菌病原体的特异性分子探针;构建了多模态快速检测平台,实现了分级种、多靶标同步检测的重大突破。这些技术可用于热带传染病菌(如创伤弧菌、金黄色葡萄球菌、假绿铜单胞菌和化脓性链球菌等感染)的现场快速检测,为传染病防控筑起早期预警的科技防线。

二是聚焦热带创伤快速处理与修复新材料,团队自主研发了创伤快速救治材料和感染控制技术,有效破解了对热带创伤易感染、难愈合的难题,显著提升了创伤救治水平。

随着自贸港建设的深入推进,学校对科研平台的投入,吸引着更多青年人才加入。今年,美国南加州大学博士后贺乾元、广西大学朱北童两位青年教师相继加盟。“海南自贸港的机遇吸引了我,而学校的多方支持和团队的协作更让我坚信——海医未来可期,自贸港未来可期!”贺乾元的话,道出了人才对这片创新热土的期待。

如今,在自贸港建设的澎湃浪潮中,像于法标团队这样的科研力量正在不断汇聚。他们以科技为笔,以热忱为墨,正如团队所坚信的:借助“光”的力量,让精准医疗的曙光惠及每一个生命。在自贸港的创新画卷上书写着属于科研人的担当与精彩。