吴军,二级教授、博士生导师、国家杰出青年科学基金获得者。针对红树植物柠檬苦素和南海甲藻超级碳链化合物的结构与功能开展了较系统研究。从南海甲藻中发现了Gibbosols A-B和Benthol A等骨架新颖的超级碳链化合物。主成分分析表明Benthol A为“多羟基-多醚化合物”新家族成员。曾应邀在第12届国际天然产物化学大会、北美植物化学会50周年大会、第4届国际药物发现与治疗大会、太平洋区域国际化学会议等国际学术会议作邀请报告10余次。主持国家自然科学基金等项目20余项。在 Sci. Adv., Angew. Chem. Int. Ed., Chem. Sci., Nat. Prod. Rep.等国际期刊发表SCI论文100余篇。所培养研究生中有2人获中国科学院百篇优秀博士学位论文奖。

团队主要从事热带海洋特色药源分子发现与创新药物研发。以“新资源、新结构、新靶标、新机制”为导向,聚焦“中分子”海洋超级聚酮的结构与功能研究。

吴军常说自己“幸运”——总在关键时刻得遇良师,总在研究困顿处觅得珍稀样本。但如果你见过他在显微镜前一坐数小时,只为“钓”起单细胞藻类;如果你知道他倾注五年光阴,只为探究一颗果实的秘密;如果你听闻他带领团队埋头苦干十年,仅为厘清一个藻类分子的绝对构型。你就会明白:所谓的幸运,不过是拼搏到了能与命运之神相遇的时刻。

吴军指导青年教师和同学们做实验

师泽如水:两位导师的科学启蒙

“怀着人生总得换个活法”的想法,他自认为运气不错地考上了中国科学院南海海洋研究所的研究生。其中有一位专注于海洋甲藻分类学研究的先生——林永水研究员,成为他人生转盘拨动的第一人。

林永水先生在国家“七·五、八·五”全国海洋综合调查期间到西沙和南沙等海域收集过海洋微藻类珍贵标本。90年代初,时代的科研潮流还逐利在应用赚钱,可林先生却坚守学术理想,将毕生精力贡献给了祖国的海洋甲藻分类学基础研究。最让吴军敬佩的是,林先生的英文并不好,但是当他看到甲藻图片的时候,就像见到了“熟人”,不但能够准确辨认,而且顺手就可以写下物种的拉丁名。这让当时正在求学的吴军感慨到“拥有艰苦朴素的科学精神才能做好基础科研”。在林永水先生的指导下,吴军逐步深入了解海洋微型藻类的真实世界,也算是正式踏入了“海洋甲藻”这一奇妙海洋资源研究领域。

1998年,硕士毕业的吴军考上北京医科大学药学院(后更名为北京大学药学院)的博士生,认识了改写他人生命运的第二位导师——屠鹏飞教授。屠老师专注天然药物研发。以科技创新驱动产业变革,让濒危的沙漠寄生植物肉苁蓉实现了产业化,并构建了濒危药用植物全产业链研发新模式,实现了名贵中药产业的可持续发展。跟着这样一位名家学习,受益自然匪浅,吴军也由此叩开了天然药物化学的大门。2001年夏天,吴军毕业前夕,屠鹏飞教授叮嘱说“搞科研要盯住一棵树或一棵草,目标明确,做大做强。当业内人士想起这棵树或这棵草的时候,就能联想到你的名字,这就是学术影响力。切忌全面开花,劳而无功”。

这两段不同的学习经历,塑造了吴军科研生涯的根基与骨血,如“水”般滋润了他的科研生涯。水流无声,却能摧坚陷阵,不以力取胜,却以柔克刚,是他内心无尽的动力之源。

海洋甲藻的科学探索

甲藻为海洋单细胞藻类,其个体尺寸通常在几到几十微米之间。如果没有足够的可持续利用资源,任何深入研究和药物转化都将是空谈。

想要确定种类,得先分离、培养和保藏纯种。当样本量足够的时候,才能提取DNA做分子鉴定。如何分离和保藏甲藻的纯种呢?其实方法很传统:借助倒置显微镜,拉一根足够细的毛细管,将藻细胞一个个精确地从海水中挑出来。听起来很简单,但操作起来并不容易。实际上,海洋微藻新资源的稀缺一直是困扰其下游产品研发的关键瓶颈。

吴军在显微镜下观察甲藻

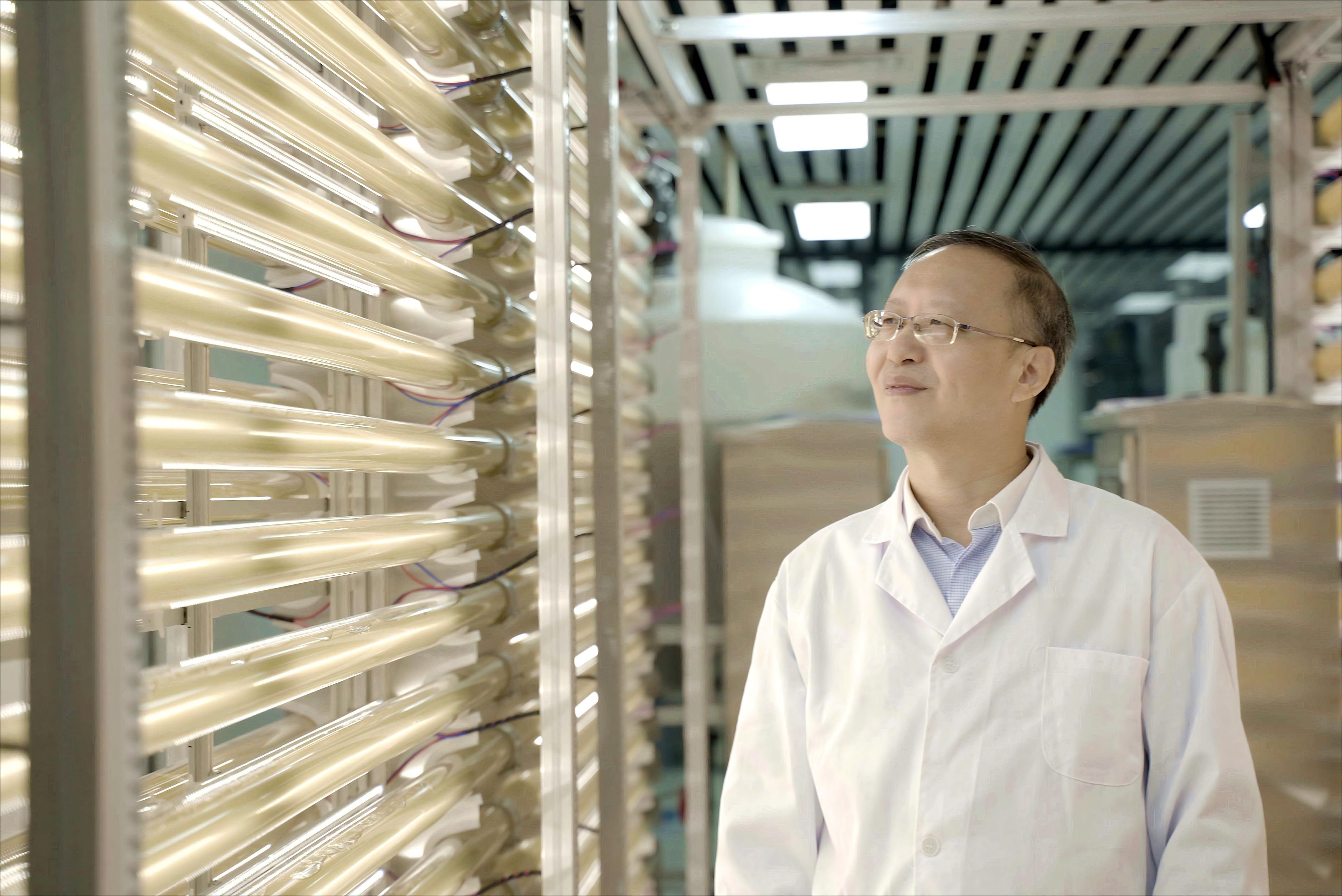

2022年,吴军团队迎来了崭新的机遇。随着LED冷光源时代的到来,团队开始研发微藻管道式工程化大规模培养装置。与传统的玻璃瓶和塑料桶培养模式相比,管道式培养模式光源更稳定、效率更高。在管道壁贴上LED灯条,并控制好温度和流速等条件,就可以实现微藻天然化合物的量产,单管道产量可达百毫克量级。在一定程度上解决了海洋微藻药源分子利用的化学实体短缺问题。目前,单管道最大培养体积可达2500升。这是“质与量”的飞跃。值得一提的是,微藻管道式工程化大规模培养模式与国家正在提倡的海洋生物制造高质量发展战略不谋而合。

吴军站在微藻管道式工程化大规模培养装置旁

海洋甲藻基因组庞大,其中绝大部分物种比人类基因组更大。它们能够产生分子量巨大、手性中心繁多的有机分子,例如岩沙海葵毒素和刺尾鱼毒素等。除毒素外,海洋甲藻还产生超级碳链化合物(Super-Carbon-Chain Compounds),为海洋天然产物特有类型。该类化合物的结构骨架为一根高度氧化的从头彻尾碳碳链接而成的长碳链。其分子量巨大、手性中心繁多,结构鉴定难度巨大,尤其是绝对构型的确立极具挑战性。吴军团队经过十余年的不懈努力,走通了超级碳链化合物结构鉴定这条路,并揭示了其新类型。

2020年,吴军团队在著名化学期刊《德国应用化学》发表相关研究报道,成功地确立了中国南海前沟藻属甲藻(Amphidinium gibbosum)来源超级碳链化合物Gibbosols A和B的绝对构型。

“原创性的科研不但要坐得住冷板凳,而且需要长期、至少十年的认真规划”吴军说。他的硕士、博士和博士后江仲平跟随他8年,可是在出站报告中仅有一类、总共三个超级碳链化合物的立体结构。这种不断坚持代表了吴军所倡导的科研拼搏精神。他勉励青年科研人员要提前规划,并持之以恒,努力创造自己“标签性”的科研成果,让同行一提及这个研究方向就能联想到你。

面对未来,吴军认为海洋微藻的基础研究可朝两个方向拓展:一是从基因组层面破译遗传密码、发掘特征性酶;二是从可持续利用角度实现化合物量产。他计划在海南医科大学打造“海洋微藻工厂”,力争将化合物量产提升至十克级以上水平。

挖掘木果楝属红树林植物的“变身术”

有一属红树林植物的果实像木头一样坚硬,因此得名——木果楝属。它是红树林当中唯一的一属楝科植物。

木果楝属植物不但产生柠檬苦素这类天然产物,而且拥有“变身术”——不同时间、不同地点的果实产生的柠檬苦素,其结构是动态变化的。同一棵树,一年中不同月份,其柠檬苦素的结构类型也不尽相同。这一现象引起了吴军的强烈探索兴趣。他在不同时间节点收集果实,花了整整五年痴痴地研究海南木果楝种子中柠檬苦素的“变身术”。

就植物资源角度来说,一棵树始终有限。面对能否深入探索其柠檬苦素的动态变化规律,他也曾感到迷茫……

人生又一次撞上“大运”!机缘巧合,吴军结识了印度的一位老先生Tirumani Satyanandamurty。他是一名中学教师培训学校的校长,也是一位红树林植物分类学者。他家乡的红树林湿地就有大片的木果楝属红树林植物。就这样,凭着多次的邮件沟通和亲身前往,吴军获得了大量的印度木果楝属种子资源。研究发现,印度木果楝属植物种子拥有结构类型完全不同的柠檬苦素。后续,吴军还获取了泰国的木果楝属植物种子。实验表明,泰国木果楝柠檬苦素的结构也具有地域独特性。

吴军与Tirumani Satyanandamurty(右)的合影

吴军前往泰国收集木果楝属植物种子

这种具有“变身术”的柠檬苦素骨架结构既随着四季更迭而变化,又随着地理区域变迁而不同。但这还不是它最“聪明”之处!泰国的木果楝属植物种子可以产生一种特殊骨架的柠檬苦素。这种骨架在见到紫外线后可以不断重构,从而产生其他5种新颖骨架分子。这是红树林植物利用太阳光来“合成”天然产物的典范。

长期坚持终获回报,凭借木果楝属红树林植物柠檬苦素结构与功能的系统研究,吴军获得2011年度国家杰出青年科学基金项目资助。

展望未来,吴军谈到,面对“孩子们”的成长,综合性培养很重要!在课程设置方面,将整合不同专业的同类课程内容,融入热带和海洋特色,增加科学前沿探索进展篇幅。同时注重培养学生的基本实验技能,提高学生综合素质。他特别强调科学精神的培养,认为这比单纯传授知识更为重要。那种艰苦朴素、持之以恒、咬定青山不放松的科学精神,正是他从导师身上传承下来,并希望继续传递下去的宝贵财富。

吴军说:“我有很多幸运的机会。”可是,人生哪有那么多的幸运!谦逊的人们总是感恩命运的馈赠,而命运礼物的背后是他们十年如一日的长期坚守与不断突破。青山不语、静水流深,命运总会眷顾那些持之以恒、不断拼搏的人们……