8月29日,是我校星火岐黄团队在全国青少年井冈山革命传统教育基地参加为期数日的“井冈情·中国梦”暑期社会实践专项活动的第二天。队员们以饱满的热情投入学习,从历史的深度解读和跨越时空的家风故事中汲取精神力量。上午,一场《井冈山斗争与井冈山精神》专题讲座,将大家的思绪拉回了那个烽火连天的岁月。老师系统地讲解,使他们深刻理解了井冈山作为“中国革命的摇篮”的历史必然与其精神的时代光芒。

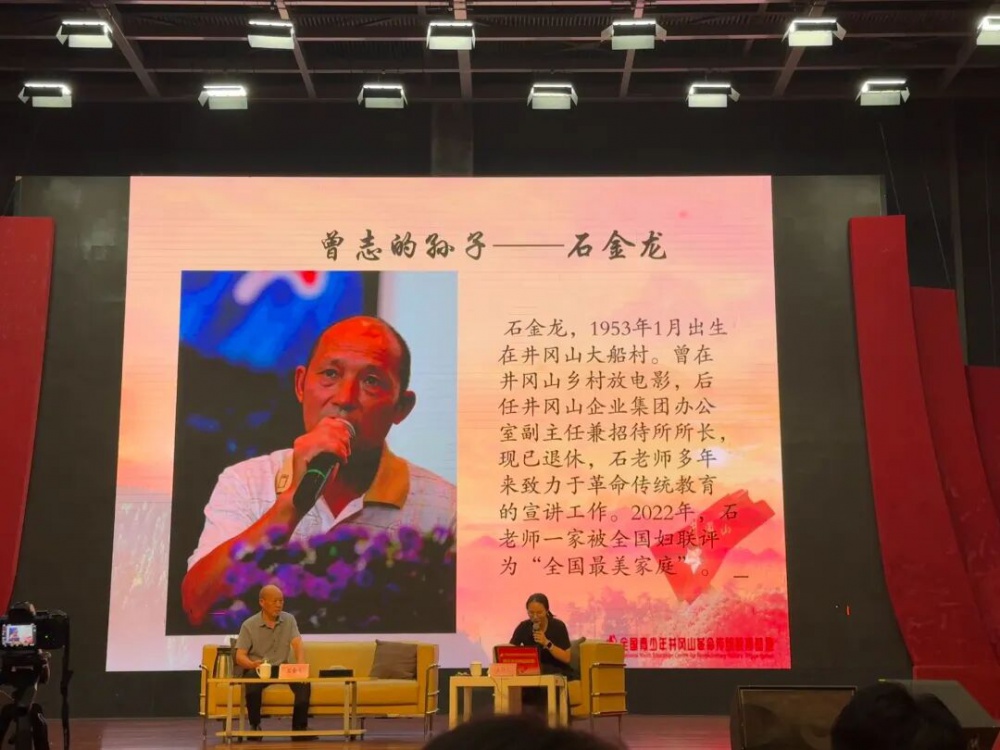

当日下午“革命后代话初心·讲家风”活动中,曾志之孙石金龙与王清珍之孙刘航分别分享了先辈严于律己、英勇奉献的家风故事,传递了红色力量,让他们感受到了红色基因如何在平凡与坚守中代代相传。

晚间,国防科技大学宣讲团带来国防教育和卫国戍边主题宣讲,增强了队员们的国家安全意识和国防观念。

8月30日,实践团走向历史现场,用脚步丈量革命先辈的奋斗足迹,并在行走中融入了专业视角的观察。在茅坪八角楼,这座因独特的八角形天窗而得名的建筑,曾是毛泽东同志在井冈山革命斗争时期的主要居所和办公地点。老师深情讲述:1927年,毛泽东同志正是在这油灯如豆的斗室中,写下了《中国的红色政权为什么能够存在?》《井冈山的斗争》等光辉著作,创造性地提出了“农村包围城市,武装夺取政权”的革命道路。

接下来,队员们奔赴马源村,踏上了“急行军”的征途。重走当年红军走过的崎岖山路,让他们切身体验到红军战士“不怕苦、不怕累”的顽强意志。

山路陡峭,队员们不仅互相协助前行,因课题研究需要,他们就沿途所见野生植物的种类、功效与辨识特征,积极向随队医生请教。这既是一次重温革命征程的徒步,也是一次生动的野外中医药实践课,巧妙地将红军艰苦奋斗的精神与中医药文化的传承学习相结合。

抵达村庄后,他们与老乡携手,在柴火灶台前化身“炊事班”,操起大铁锅,分工协作烹制地道的“红军餐”。炊烟袅袅中,锅铲的碰撞声与队员们的笑语交织,革命的温情与军民鱼水情在烟火气中得以重现。

实践团登上巍峨的黄洋界哨口。老师再现了1928年黄洋界保卫战的壮烈史诗:红军以不足一营的兵力,依托天险和人民群众的支持,成功击溃敌军四个团的疯狂进攻。山风猎猎,炮台无声,实践团队员们在此深刻认识到“依靠群众,勇于胜利”的井冈山精神核心。

晚间,队员们体验了编草鞋课程。在两位老师的指导下,大家积极投入到编草鞋的活动中,体会革命时期物资缺乏红军生活的艰辛与不易。粗糙的草绳在手中逐渐成型,让他们感受到了红军战士的勤劳与智慧。

8月31日,气氛庄重而肃穆,队员们怀揣敬仰之情,开始了缅怀与追思之旅。他们来到井冈山革命烈士陵园,祭奠革命先烈。在松柏环绕的井冈山革命烈士陵园,空气仿佛凝固了。全体学员庄严肃穆地参加悼念革命先烈仪式,向烈士敬献花圈,整理挽联并三鞠躬,表达对英雄的无限敬意与缅怀。在纪念馆前,大家重温入团誓词,铿锵的誓言是他们对先烈的承诺,也是继承先烈遗志、继续奋斗的坚定决心。

随后,实践团参观了小井红军医院和大井朱毛旧居。在小井红军医院,队员们了解到这所医院是在原医院被敌军烧毁后,战士们捐出自己微薄的零用钱,筹资建造起来的木质楼。这里条件艰苦,缺医少药,医护人员只好上山采草药,用竹子制作医疗器具。

在大井朱毛旧居,他们参观了井冈山斗争时期毛泽东、朱德同志的住处及毛泽东当年读书看报的“读书石”。房屋虽都是复原物,却依稀可见当年景致。床板单薄、空间狭小、光线昏暗,当年朱毛两位领导就是在这样艰苦的条件下运筹帷幄、决胜千里。

据悉,该团队后续还将深入井冈山多个区域开展系统性调研活动,收集红军时期民间中草药使用案例以及了解红色医疗传统的当代传承情况。