2025年学校将迎来新一轮本科教育教学审核评估,本年度本科教育教学工作以“铸魂育人守初心,深化医学专业素养和文化建设”为核心,旨在夯实本科教育基础、提升教学改革质量,推动学校高质量发展。2025—2026学年第一学期本科课堂教学于9月1日正式启动,教学第一周课堂教学秩序井然,各项教育教学工作平稳运行。为全面复盘首周教学情况、精准发现问题并优化后续教学工作,现将第一周课堂教学质量分析报告如下:

一、教学总体情况

(一)课程与师资基础数据

据教务系统进度表统计,本学期全校共开设各类课程89128节,涉及授课教师2520人(含附属医院医师)。按课程类型划分,具体分布如下:理论课36061节,实验课27966节,实践课22145节,讨论课2956节。

(二)首周教学运行状态

教学第一周,全校16个开课单位顺利开展教学工作。从现场巡查情况来看,师生精神状态饱满,课堂纪律良好;教学设备(含实验室仪器)整体运行正常,未出现因设备故障导致的教学中断问题,实现首周教学“平稳开局”。

二、领导干部听课情况分析

(一)听课工作开展概况

为保障新学期教学秩序稳定、及时掌握一线教学动态,教学第一周启动“校院两级领导听课巡查机制”:

102名校院级领导带领学院管理部门及科室负责人深入教学现场;同时借助学校安全管理平台的教室互联网监控系统,实现“现场听课+线上实时/回顾查看”双重监督,覆盖教师课堂教学、学生听讲状态、课件质量、硬件设施等全维度。共听取89名教师的课程,平均评分为91.22分。

首日教务处全员在处长带领下,完成校本部13个教学场所148门次课程巡课;附属医院领导同步完成4个教学场所19门次课程巡课,全面保障教学工作的正常运行。

(二)教学亮点总结

1.学生学习状态

学生整体展现出良好的精神风貌,对新学期学习节奏与环境适应度高,学习态度积极主动,严格遵守到课纪律;课堂教风学风端正,师生互动频次高,形成积极向上的课堂氛围,为后续学习奠定良好基础。

2.教师教学表现

教师课前准备充分,教学目标明确,教学方法适配课程特点,教学基本功扎实;教学过程中注重培养学生逻辑思维与自主学习能力,课件设计贴合“学生初识学科”的认知特点,通过图文结合搭建基础认知框架,清晰讲解临床核心概念、病因分类、发病学规律及转归类型,高效达成教学目标。

(三)存在问题及原因分析

1.学生学习层面

个别课堂学生参与度低、互动性不足,未能充分激发学习兴趣与主动性,课堂活力有待加强。

原因分析:一方面教师互动设计缺乏针对性,未结合学生认知特点设置问题或案例;另一方面部分学生仍处于“假期到学期”的过渡状态,主动参与意识尚未完全调动。

2.教师教学层面

部分教师讲解内容分散、知识点逻辑衔接弱,课堂时间分配不合理,难以聚焦重点;个别教师PPT内容单调、课件版本陈旧,信息化教学手段(如在线互动平台、可视化工具)与课程整合不够充分。

原因分析:一是教师对“课程内容结构化设计”重视不足,未提前梳理知识点逻辑关系;二是对信息化教学工具的应用能力与更新意识薄弱,未及时跟进教学技术发展趋势。

(四)针对性改进建议

1.教师需要优化课堂互动设计,结合课程内容实时发布问题或案例,通过提问、小组讨论等方式提高学生参与度,同时关注后排学生,确保互动覆盖全体。

2.推动教师更新课件内容,增加图片、图表等可视化元素,优化PPT排版;组织信息化教学技能培训,引导教师深度融合在线互动平台(如雨课堂),提升课堂活跃度与教学效率。

三、督导听课情况分析

(一)听课工作开展概况

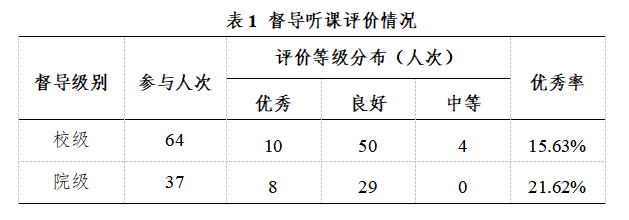

教学第一周,校院两级教学督导共101人次参与听课,覆盖78位教师的课程,平均评分为86.40分。具体分布如下:

从课程类型看,听课覆盖本专科理论课82人次、本专科外语课1人次、本专科实验课12人次、本专科体育课2人次、留学生理论课4人次,实现主要课程类型全覆盖。

(二)教学亮点总结

1.课程导入规范:多数教师在首节课详细介绍课程基本信息(如教学大纲、考核方式、学习要求等),帮助学生建立课程认知框架。

2.案例教学与价值引领结合:多数教师善于运用案例教学法,讲解学科进展时融入我国学者、本校教师及学长的研究方向与成果,既体现民族自信与“海医自信”,又通过“提出待解决问题”激发学生探索欲望,实现“知识目标、能力目标、素质目标”三者有机融合。

3.教学手段创新:部分教师采用多种信息化工具开展课堂测试与实时互动,有效督促学生集中注意力,提升学习效果。

(三)存在问题及原因分析

1.课堂互动不足:部分班级学生参与积极性不高,教师多站立于讲台讲授,未使用雨课堂等平台开展互动。

原因分析:教师对“互动工具价值”认识不足,认为传统讲授效率更高;同时缺乏对“如何通过工具提升互动覆盖面”的设计,导致互动形式单一、效果有限。

2.教学内容呈现不规范:部分PPT页面设计不规范,存在字体偏小、色彩对比度低(如低饱和色搭配等)、单页颜色使用过多等问题,导致后排学生看不清内容,易分散注意力,影响知识传递效率。

原因分析:教师未结合教室空间大小(如后排距离讲台较远)调整PPT设计,对“视觉呈现与知识接收的关联性”重视不足,缺乏标准化的课件制作意识。

3.教学目标与思政融入不到位:教学目标展示流于形式,仅简单提及后快速跳过,未重点强调本节课核心目标,导致学生难以明确学习重点;思政元素融入表面化,例如仅介绍科学家“发现细菌结构”等成果,未挖掘其背后“多次实验失败仍坚持”的科研精神、执着态度,思政育人效果未落地。

原因分析:教师对“教学目标的导向作用”理解不深,未意识到“明确目标”对学生学习聚焦的重要性;同时缺乏“思政元素与专业知识深度融合”的设计能力,将思政元素融入视为“附加任务”而非“有机组成部分”。

4.硬件设施保障不足:部分教室空间狭长,后排学生与讲台距离过远,不利于教师观察学生学习状态、开展课堂互动;同时存在音响杂音、照明亮度不足等问题。

原因分析:后勤部门对教学硬件的“课前排查机制”不够完善,未提前针对首周教学需求开展全面检修;对教室空间布局的“教学适配性”考虑不足,未结合互动教学需求优化座位排列。

(四)针对性改进建议

1.推广雨课堂等互动平台使用,通过弹幕留言、实时习题测试等功能扩大互动覆盖范围,帮助教师及时掌握学生知识接收情况。

2.规范PPT制作,要求教师根据教室大小调整字体(确保后排可见),优先选择黑底白字、深蓝底白字等强对比度配色,单页颜色控制在3-4种以内。

3.组织“教学目标设计与思政融入”专题研讨,指导教师通过“课前强调、课中呼应、课后总结”强化教学目标导向,挖掘学科领域人物事迹中的精神内核,实现思政与专业知识有机融合。

4.后勤部门建立“首周教学硬件专项排查制度”,提前检修教室多媒体设备、照明等,对狭长教室试点调整座位布局,提升教学环境适配性。

四、学生评价情况分析

(一)评价工作开展概况

开学第一周,学生评教工作分三类开展,整体评价优良,具体数据如下:专项评教42人次,优秀率100%;随堂评价1222人次,优秀率97.30%;专业及课程评价10人次,优秀率100%。

(二)教学亮点特色

学生反馈显示,授课教师教学态度认真,知识点讲解逻辑清晰、通俗易懂;教师能结合课堂实例拓展课堂内容,预留充足时间引导学生思考问题,有效培养学生思维能力,课堂教学效果获得广泛认可。

(三)存在问题及原因分析

1.授课方式适配性不足:部分学生反映教师讲课音量偏小(后排听不清)、语速过快,影响知识接收。

原因分析:教师未充分关注课堂“个体差异”,课前未测试教室音响效果,也未通过观察学生反应及时调整语速与音量。

2.课程内容辅导不充分:药学专业学生反馈,涉及化学知识章节时,教师未明确重难点区分,课后作业缺乏详细解答,导致学生对复杂知识点理解不透彻。

原因分析:教师对“药学专业学生化学基础差异”学情分析不足,未针对学科特点梳理重难点;同时对“作业辅导的答疑价值”重视不够,未建立课后答疑平台。

(四)针对性改进建议

1.教师课前需测试教室音响效果,讲课中通过“后排学生眼神交流、随机提问”判断音量适配性,适时调整语速,确保全体学生听清、跟上;

2.针对药学专业化学相关课程,教师需提前梳理知识点与重难点,通过“课堂标注、课后发放重难点清单”帮助学生聚焦核心;建立“作业答疑通道”(如课后10分钟答疑、线上答疑平台),提供作业详细解析,强化知识理解。

五、全校教学质量整体改进措施

为切实解决首周教学中发现的问题,推动本科课堂教学质量持续提升,需各部门协同联动,从“职责细化、长效监督”两方面建立闭环改进机制:

(一)细化部门职责,压实整改责任

1.教务处:发挥教学管理主导作用,分层组织培训(如信息化教学工具应用、思政融入设计、PPT制作规范等);定期开展教学巡查,跟踪问题整改进度,确保措施落地。

2.学生工作指导委员会办公室(学生工作部、团委):以“学风建设”为核心,通过主题班会、学长经验分享会等形式,引导学生树立明确学习目标;及时收集学生对教学的建议,打通师生沟通渠道。

3.后勤处:建立“教学硬件全周期保障机制”,定期开展教室多媒体设备、照明、桌椅等的专项检查,设立“24小时维修响应通道”,确保问题及时解决;联合教务处优化教室空间布局,提升互动教学适配性。

4.各二级学院:落实教学主体责任,组织教师专题学习相关教育教学管理规章制度,定期开展教学研讨会(聚焦“问题整改、经验分享”);院级领导、教学督导及教学管理人员定期听课,督促教师将改进建议融入日常教学,形成“发现问题-整改-复盘”的院内闭环。

(二)建立长效反馈体系,动态跟踪改进效果

1.多维度数据收集:整合领导听课、教学督导评价、学生评教、同行评价等数据,建立“教学质量数据库”,定期撰写《督导简报》,精准定位持续存在的问题。

2.闭环跟踪机制:对整改措施实行“清单化管理”,明确责任部门、整改时限,教务处联合相关部门定期核查整改进度;定期开展“整改效果评估”(通过课堂观察、学生满意度调查等),确保问题彻底解决,避免反弹。

3.经验推广机制:定期汇总各学院、教师的优秀教学案例(如互动设计、思政融入、信息化应用),通过校内教学平台、研讨会等形式推广,形成“以点带面、整体提升”的教学改进氛围。