想象一下,如果我们能够"听见"分子的"声音",那会是什么样的?拉曼光谱技术正是这样一种神奇的工具,它能够探测分子内部原子的振动模式,就像听音乐一样识别不同的分子"指纹"。

在过去十多年中,拉曼光谱已经从物理和化学实验室的专业工具发展成为分析科学中最重要的技术之一。这项技术的优势在于对分子具有高度的敏感性,操作相对简单,而且与红外光谱不同,水的存在不会干扰检测过程,更重要的是可以在不破坏样品的情况下提供详细的分子结构信息。

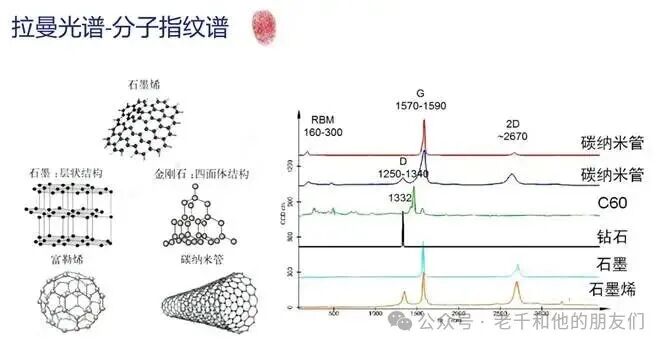

基于这些独特优势,拉曼光谱的应用范围不断扩展。在材料科学中,它能够识别石墨烯的层数和质量,监测半导体制造中的应力状态;在生物医学领域,它可以识别疾病的分子特征、检测个别细菌;在太空探索中,它甚至被用于火星探测任务寻找生命迹象。

拉曼散射的基本原理

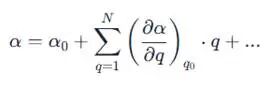

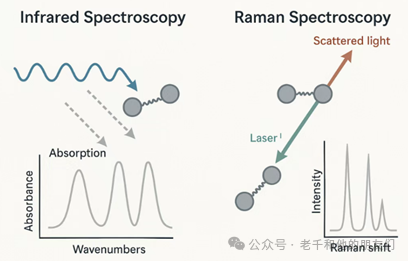

要理解拉曼光谱,我们先从一个简单的比喻开始。当光照射到分子上时,就像用手敲击一个音叉。大部分光会按原来的频率反射回来,这种现象被称为瑞利散射。然而,有一小部分光会带着分子振动的信息返回,频率发生了微小的变化,这就是拉曼散射现象。

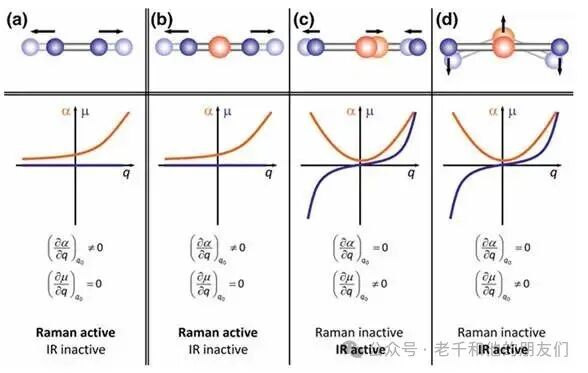

这个现象的物理机制在于光与分子的相互作用。当激光照射分子时,电磁场使分子产生诱导偶极矩(为什么有电磁场?见备注——历史上的发现),可以用公式μ⃗=αE来描述,其中α是分子极化率。关键在于分子的极化率会随着原子振动而发生变化,我们可以将其展开为:

当频率为ω0的激光与频率为ωq的分子振动相互作用时,产生三种不同的散射:瑞利散射(ω0)保持原始频率;斯托克斯散射(ω0−ωq)频率降低,相当于分子从光中获得振动能量;反斯托克斯散射(ω0+ωq )频率升高,相当于振动分子将能量传给光子。

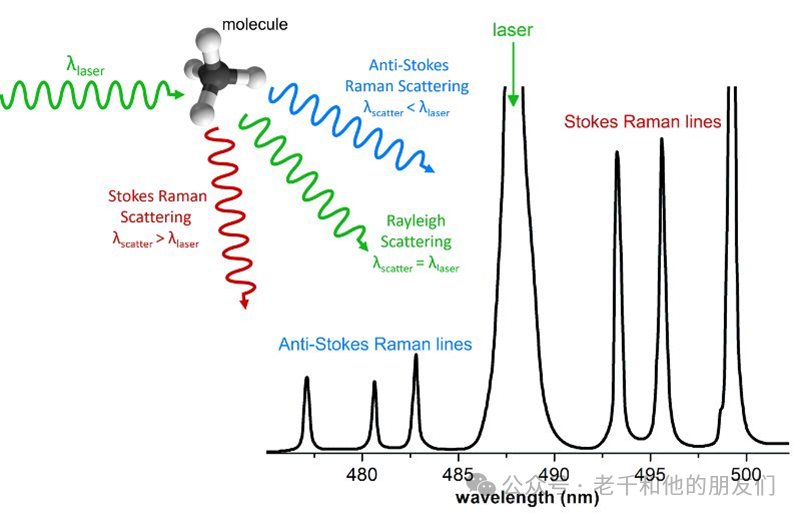

并不是所有分子振动都能产生拉曼信号,必须满足选择定则:(∂α/∂q)q0≠0,即分子极化率必须随该振动发生变化。

图1 | 分子振动时发生两种关键变化:极化率变化(分子"软硬度"变化,红线)产生拉曼信号,偶极矩变化(电荷分布"偏心程度"变化,蓝线)产生红外信号。双原子分子只能拉伸振动,三原子分子可拉伸、弯曲等多种方式。科学家通过观察红线和蓝线的"起伏变化",就能预测哪种振动在拉曼或红外光谱中出现,形成分子独特的"光谱身份证"。

以具体例子来说明:氧分子中两个原子相互靠近或远离时,电子云分布变化导致极化率改变,因此其伸缩振动是拉曼活性的。对于二氧化碳分子,对称伸缩振动(两键同时伸缩)主要改变极化率,是拉曼活性的;而反对称伸缩振动主要改变偶极矩,是红外活性的。

这揭示了重要的互补性:对称振动通常拉曼活性强而红外活性弱,反对称振动则相反。因此拉曼光谱和红外光谱是互补技术,结合使用可以获得分子振动的完整信息。

历史上的发现

19世纪60年代,英国物理学家麦克斯韦通过数学推导发现:当电场和磁场以特定方式相互转化时,它们会以波的形式在空间中传播,传播速度恰好等于光速,这意味着光本身就是电磁波。换句话说,当我们看到一束激光时,实际上是在观察空间中相互垂直的电场E⃗和磁场B⃗在振荡,它们都垂直于传播方向并以光速向前传播。

因此,当激光照射分子时,实际上是电磁场的电场分量直接作用在分子上,引起电子云的微小位移,产生诱导偶极矩μ⃗=αE。所以激光本身就是电磁场,这就像问"为什么水波有水"一样——因为激光就是电磁场的传播形式,这正是拉曼散射现象得以发生的物理基础。

拉曼信号强度的物理本质

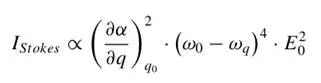

拉曼散射的强度遵循一个重要的物理公式:

这个公式揭示了拉曼散射的深层物理机制。其中极化率变化项(∂q/∂α)2q0表明只有当分子在振动过程中极化率发生变化时,才会产生拉曼散射,这正是拉曼活性的根本判据。

频率依赖项 (ω0−ωq)4展现了一个重要特性:使用更高频率的激光可以显著增强拉曼信号,因为信号强度与频率的四次方成正比。激光强度项E20则直接表明拉曼强度与入射激光功率成正比关系。

备注:α是分子的极化率,描述分子在外电场中产生偶极矩的能力。q是分子振动的正常坐标(描述原子运动的集体模式)。

这个公式也为我们指出了增强拉曼信号的两个主要途径:提高激光功率和频率,或者通过特殊方法改变分子的极化率特性。

然而,拉曼散射本质上是一个极其微弱的光学过程。在所有入射光子中,大约只有10−6的光子会发生拉曼散射(相对于瑞利散射的发生概率),绝大部分光子都会发生弹性的瑞利散射。这种固有的弱信号特性使得在实际应用中必须发展各种增强技术来提高检测灵敏度,这也促进了拉曼光谱技术的不断发展和创新。

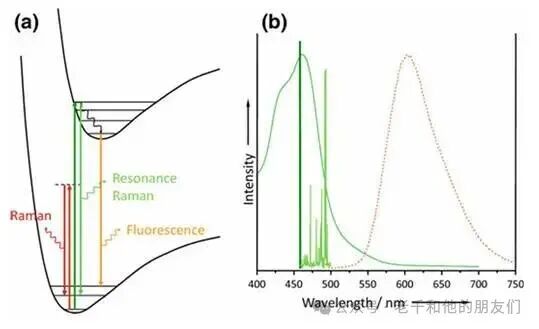

备注:拉曼与荧光信号强度存在巨大差距,荧光截面比普通拉曼大14个数量级,即使在共振拉曼条件下信号增强若干倍,荧光仍比共振拉曼强约8个数量级(108倍)。文献中常见的"10-6"表述并不是和荧光散射截面比。这14个数量级的强度差异正是普通拉曼光谱信号微弱、极易被荧光"淹没"的根本原因,也解释了为何拉曼检测需要特殊技术来抑制荧光干扰。

Pettinger B.. Adsorption at Electrode Surface[M], New York:VCH, 1992:285

丁松园等.表面增强拉曼散射增强机理的部分研究进展[J].高等学校化学学报,2008

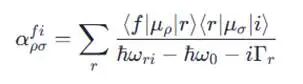

共振拉曼光谱是最重要的增强技术之一,其原理基于量子力学中的共振现象。当激光频率正好与分子的电子跃迁频率匹配时,就像音叉的共振一样,分子的响应会被极大放大。从量子力学的角度来看,分子的极化率可以表示为。

在这个表达式中,当激光频率ω0接近电子跃迁频率ωri时,分母趋近于零,导致极化率急剧增大,从而使拉曼信号获得高达108倍的增强。

图2 | 分子有多个能量层级,光照射时发生能量跳跃:普通拉曼是分子快速"弹跳"能量微调,共振拉曼是光能量匹配某层级跳跃更强烈,荧光是分子跳到高层后慢慢返回发光。三种对应光谱各有特征:吸收光谱(绿线)显示分子吸收哪些光,发射光谱(红线)显示分子发出哪些光,拉曼光谱(浅绿)显示光与分子振动的能量交换,共同构成分子的"光学指纹"。

共振拉曼技术的独特优势不仅在于信号的大幅增强,更在于其选择性特征。由于只有与特定电子跃迁耦合的振动模式才会被增强,这使得复杂分子的拉曼谱图得以显著简化。研究者可以通过选择不同波长的激光来选择性地研究混合物中的特定分子,甚至可以研究分子激发态的结构信息。

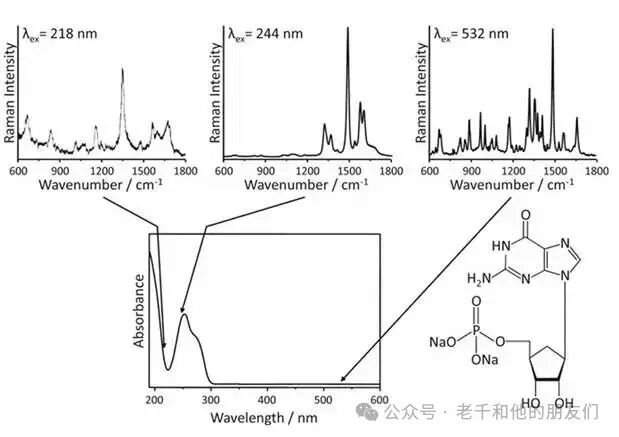

以鸟嘌呤-5'-磷酸核苷的研究为例,这种选择性特征展现得淋漓尽致。当使用532纳米的非共振激光时,所有振动模式都会出现在谱图中,使得谱图变得相当复杂难以解析。而当改用244纳米激光时,只有与π-π*电子跃迁相关的振动模式被选择性增强,大大简化了谱图的复杂性。如果进一步使用218纳米激光,则会增强另一组不同电子跃迁相关的振动模式,为研究者提供了不同角度的分子信息。

图3 共振拉曼光谱的选择性。(底部)鸟苷-5'-单磷酸的紫外/可见吸收光谱(结构显示在右侧)。箭头标记了三种不同的激发波长,用于记录拉曼光谱(顶部显示):532nm非共振拉曼光谱(右侧),244nm(中间)和218nm(左侧)共振拉曼光谱,涉及两个不同的电子跃迁。

除了共振拉曼光谱,科学家们还发展了多种其他增强技术。表面增强拉曼散射技术利用金属纳米颗粒的局域表面等离子体共振效应,可以实现106到1014倍的惊人增强。

备注:106-1014倍增强,主要指的是散射截面的增强,而不是整个检测系统的效率。实际检测效率增强受综合因素影响,通常远低于上述极限,视分子分布、表面活性、光学系统而变化,最常见的范围是 1/100 到 1/1000。

表面增强拉曼散射技术的发展

1974年,英国南安普敦大学的Fleischmann等人在进行吡啶分子的电化学拉曼光谱研究时,意外观察到银电极上吡啶分子的拉曼信号异常强烈,增强了约10⁵倍。这个发现最初被归因于电极表面电化学粗化导致的有效表面积增加,但1977年Jeanmaire和Van Duyne以及Albrecht和Creighton几乎同时独立证明,即使考虑表面积因素,仍存在10⁴-10⁶倍的"真正"增强效应。这一认识开启了表面增强拉曼散射(SERS)技术的发展历程,标志着拉曼光谱学的重大突破。

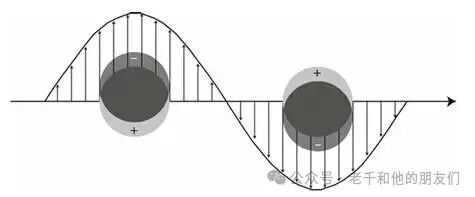

图4 金属纳米粒子就像装满可移动电子的小球,当光照射时,电子像海浪一样集体有规律地来回振荡,这种被"困"在粒子表面的电子集体振荡就叫局域表面等离激元。当振荡频率与光频率匹配时,就像推秋千找准节拍,电子振荡变得特别剧烈,粒子周围电场极大增强,这是表面增强拉曼光谱等技术的物理基础。。箭头表示电场。

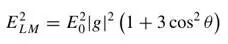

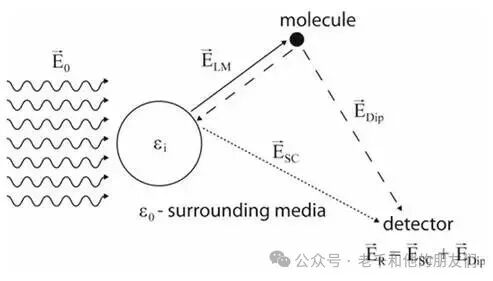

SERS技术的增强机制源于两个协同作用的物理过程。首先是电磁增强机制,它可以提供高达10¹¹倍的信号增强。当金属纳米颗粒在激光照射下激发局域表面等离子体时,这些等离子体就像天线一样,在颗粒表面产生强烈的局域电场。电场增强因子为 ,其中g= (εi−ε0)/(εi+2ε0),当满足等离子体共振条件时达到最大值。

,其中g= (εi−ε0)/(εi+2ε0),当满足等离子体共振条件时达到最大值。

图5 分子接近纳米粒子表面时拉曼散射电磁增强机制的示意图。

与电磁增强机制并行的是化学增强机制,虽然增强倍数相对较小(10²-10³倍),但同样重要。在这个过程中,分子与金属表面形成化学键,产生新的电子跃迁态,类似于表面诱导的共振拉曼效应。这两种机制的结合使得SERS成为目前最强大的拉曼增强技术之一。

理想SERS基底的设计需要满足严格的物理和化学要求。首先,基底材料必须是等离子体活性金属,主要包括金、银和铜。银具有最佳的等离子体性质,在可见光范围内损耗最小,但化学稳定性较差;金的化学稳定性优异,生物兼容性好,但等离子体响应相对较弱;铜成本低廉,但容易氧化。

基底设计的科学原理和制备技术发展

基底的几何结构设计至关重要。纳米颗粒间的间隙、尖端曲率半径、表面粗糙度都直接影响电场增强效果。当纳米颗粒间距小于10纳米时,会形成极强的"热点";尖锐的纳米结构通过"避雷针效应"进一步集中电场;适度的表面粗糙度(特征尺寸10-100纳米)能够激发多种等离子体模式,扩大增强的光谱范围。

SERS基底的制备技术经历了从简单的电化学粗化到精密纳米加工的发展过程。早期的电化学粗化方法简单易行,但重现性差,增强效果不稳定。纳米球光刻技术通过单分散聚苯乙烯小球的自组装,形成六方密堆积的掩膜,经过金属沉积和小球去除,制备出规整的纳米三角形阵列,显著改善了重现性。

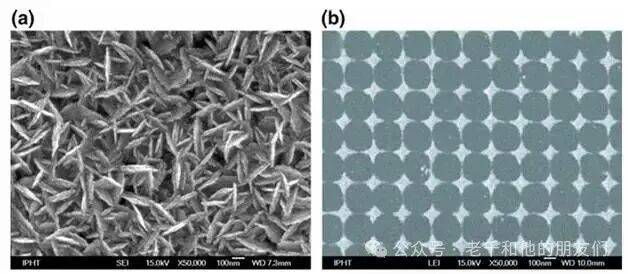

图6 | 两种新型SERS基底的例子。a) 酶促生长的金属颗粒;b) 电子束光刻制造的基底。

电子束光刻技术能够精确控制纳米结构的形状、尺寸和排列,制备出性能可预测的SERS基底。虽然成本较高,但为基础研究和高端应用提供了理想的平台。近年来发展的模板辅助方法利用阳极氧化铝、二氧化硅胶体等作为模板,在降低成本的同时保持了结构的规整性。

生物兼容制备方法的发展拓宽了SERS在生物医学中的应用。酶促金属沉积利用葡萄糖氧化酶等生物催化剂,在温和条件下还原金属离子,制备出形貌可控的纳米结构。DNA模板方法利用DNA分子的自组装特性,引导金属纳米颗粒的定向排列,实现了生物分子水平的精确控制。

生物医学应用的突破

SERS技术正推动生物医学检测领域发生革命性变革,实现了从群体分析向单分子精准检测的跨越。该技术已具备单个细菌细胞检测能力,空间分辨率达50×50 nm²,甚至可清晰识别单个病毒的蛋白质外壳和RNA结构,为新药开发和抗药性机制研究提供了前所未有的单细胞分析视角。

在分子诊断领域,通过创新的染料标记策略,DNA序列检测灵敏度达到10⁻⁹-10⁻¹²M,为基因诊断和个性化医疗奠定了坚实基础。

更令人振奋的是,这些前沿技术正加速向临床应用转化,基于SERS的血糖传感器已在动物实验中实现准确稳定的在线监测,同时通过与微流控技术的深度融合,创造出仅需180 nL样品的实验室芯片平台,为临床检验、药物研究和珍贵样品分析提供了理想解决方案。

尖端增强拉曼技术的发展

针尖增强拉曼散射(TERS)技术代表了拉曼光谱技术发展的最新前沿。这项技术将SERS与原子力显微镜巧妙结合,实现了同时获得高空间分辨率和化学敏感性的目标。TERS技术的空间分辨率可达20 nm,能够检测单分子水平的信号,成功突破了传统光学衍射极限的限制。

这种技术的实现需要在原子力显微镜的探针尖端制备纳米级的金属结构,形成高度局域化的电磁场增强区域。当激光聚焦到这个微小区域时,只有探针尖端正下方几十纳米范围内的分子会产生增强的拉曼信号。这样既保证了极高的空间分辨率,又提供了足够的信号强度进行化学分析。

TERS技术的发展为纳米科学研究开辟了新的可能性。研究人员可以在纳米尺度上研究材料的化学组成和分子结构,观察单分子的化学反应过程,甚至跟踪生物大分子的构象变化。这项技术在纳米材料科学、表面化学和生物物理学等领域都展现出巨大的应用前景。

技术挑战

尽管拉曼光谱技术发展迅速,但仍面临重要挑战。理论层面,经典电动力学理论存在明显局限:无法解释转动拉曼光谱的离散能级、难以完全描述共振拉曼和SERS的具体机理,且缺乏与分子轨道理论的直接联系。

实验方面挑战更为突出。共振拉曼技术受荧光干扰严重,因为荧光截面比拉曼散射大14个数量级,强吸收还可能导致样品热分解和光化学反应。SERS技术则面临重现性差、定量分析困难以及增强机制难以分离等固有问题。

幸运的是,这些挑战正逐步得到解决。新型激光器和探测器提供更优实验条件,SERS基底制备技术日趋稳定,人工智能开始应用于光谱数据解析,为技术发展奠定坚实基础。

参考资料Introduction to the Fundamentals of Raman Spectroscopy